قبل أن أغادر لندن كنتُ قد سألت سيدة مصرية تمتلك محلاً في الشارع المجاور لإقامتي عن أفضل وسيلة للذهاب إلى أكسفورد ؟ وقد أجابتني – مشكورة - بأنّ القطار والحافلة هما الأكثر شعبية واستخداماً .

سألتها عن فارق المدة بينهما ، فقالت لا يوجد فارق زمني كبير ، سوى أن الحافلة هي أفضل من ناحية التمتع بالطبيعة . قررت لذلك أن أستقل الحافلة ، وأن أمتع بصري بمشاهد الريف الإنجليزي .

هذه السيدة المصرية كانت طيبة ولطيفة للغاية ، وقد سألتها : أتشتاقين مصر ؟ فقالت : حتماً ؛ ولكني لا أستطيع العودة لها ، فبناتي كبرن هنا ، وقد تعودن على المعيشة في لندن ، ولذا فإننا نكتفي جميعاً بالزيارة الصيفية إلى مصر بين سنة وأخرى .

الحديث عن العرب المهاجرين إلى بلاد الغرب يطول ولا يقصر ، ولذا فإن له مساحة أخرى قد تحضر من هذه الذكريات .

على أية حال ؛ فإني وبلغة إنجليزية هزيلة ، قد وصلت الحافلة المستهدفة وسألت سائقها قائلاً : أهذه متجهة إلى أكسفورد ؟ فأجابني بالإيجاب ، ومن ثم سألني : هل تريد تذكرة ذهاب وعودة ؟ أم ذهاب فقط ؟ أخبرته بأني لا أريد سوى تذكرة ذهاب ( السعر يفرق بطبيعة الحال ) .

ركبت الحافلة بعد أن وضعت أمتعتي في صندوقها السفلي ، ولفت نظري حين جلست على مقعدها ضآلة العدد المتوجه إلى أكسفورد ، وقد فاتني بأنّ الحافلات والقطارات تتحرك بين مدن بريطانيا كل أربعين دقيقة ، ومن شركات نقل مختلفة .

بدأت الحافلة المسير إلى أكسفورد ، وبدأتُ أنا التفكر بجنة السماء حينما رأيت جنة الأرض مبسوطة على الطريق !

أكثر السياح الخليجيين يسجنون أنفسهم في عمائر لندن ، ولا يدرون عن الريف الإنجليزي " الساحر " شيئاً !

كنتُ في إحدى الحلقات قد وعدتكم الحديث عن سائقي الحافلات في بريطانيا ، وأظنه قد جاء أوان ذلك أو بعضه .

الحق أقول .. بأني لا أشعر أمام سائق الحافلة هناك إلاّ وكأني أمام قائد طائرة وليس حافلة !

كابينة قيادة منفصلة له ، وخرائط على جانبيه ، ومذياع منه يُعلن تفاصيل الرحلة عند الحاجة ، بالإضافة إلى أنه مزود بأجهزة لا سلكية يتواصل من خلالها مع محطته الرئيسة !

عوداً إلى بدء ؛ مضينا في طريقنا إلى أن وصلنا إلى باحة ملأى بالسيارات الخاصة ، فتوقفت الحافلة بها ، واحترت بدوري عندئذ : هل وصلنا أم لا ؟! كان أمامي شاب خليجي مع زوجته يتأهبان للنزول ، بادرته ثم سألته : هل وصلنا أكسفورد ؟ فأخبرني بأنّ محطته الشخصية هنا ، لكنه مضى معي – مشكوراً – فسأل السائق عن محطة أكسفورد ، فأجابه أنّها الأخيرة ، وأن عليّ عدم النزول حتى تتوقف الحافلة نهائياً .

شكرت هذا الشاب ، ثم مضينا غير بعيد من هذا المكان ، لنصل قلب أكسفورد ، ومن ثم بدأ الجميع بالنزول .

نزلت ؛ وبدأت الاتصال بسوزان ، ولكن دون جدوى ؛ فلا أحد يرد على الهاتف !!

سحبت حقيبتي – كما العادة – خلفي ، وأنا لا أدري كيف هو السبيل في الوصول إلى السيدة " سوزان " التي سأسكن عندها !

خرجت من موقف الحافلات ؛ واستوقفت فتاة قد مرت من أمامي ، ومن ثم أخرجت لها الورقة المكتوب بها عنوان السيدة سوزان ، وأخبرتها بأني لا أعرف الإنجليزية ، وأرغب منها المساعدة ، فوجدتُ منها – كعادة الإنجليز – الخدمة السريعة ، والسرور العظيم بهذا العمل التطوعي ( ما أجمل المصري حين تُسلم عليه ، والإنجليزي حين تسأله ) .

مرّت بنا سيدة قد استوعبت أنّ ثمة " تائه جديد " في أكسفورد !! فبادرت بسؤالنا – أنا والفتاة – عن الخطب ؟ فأخبرتها الفتاة بمرادي وطلبي .

مضت بي السيدة والفتاة إلى موقف سيارات الأجرة القريب ، وسألتني السيدة ونحن نسير : من أي بلد أنت ؟ أجبتها : " من السعودية " ! ابتسمت ثم همست للفتاة بشيء لا أدريه حتى الآن !

لماذا ذهبتا ( المرأة والفتاة ) بي إلى موقف سيارات الأجرة ؟ الحقيقة أنّ هذا الموقف مليء بالأكراد والهنود والباكستانيين ( كلنا عند البريطانيين هنود ) ، ولذا فإنهن لن يعدمن إجابة تحل المشكلة . وفعلاً قد وجدنا كردياً يملك مطعم شاورما ؛ فلما أخبرنه بطلبي أو مشكلتي ؛ قال لهن : دعوه لي ؛ فإنه في الحفظ والصون .

أخبرتني السيدة والفتاة بأنّ هذا الرجل سيساعدك ، فهل من خدمة أخرى تريدها ؟ تشققت ، وقلت : لا شكراً !

الكردي مسلم ، وقد رحب بي ، ودعاني للأكل إلى أن تجيء سيارة أجرة فتحملني إلى سوزان . فعلاً أكلت عنده وجبة طيبة ( بثمن ) ، ثم وجدت شاباً قطرياً ( يا للروعة ) فغازلته بابتسامةٍ كانت ترجمتها غير الصوتية هي : " متورط ؛ فساعدني :) " ! سلّم عليّ وبدأنا الحديث كما عادة العرب هناك ، وأخبرته أني أريد " سوزان " ولا شيء غير سوزان !

كان الشاب القطري مثل حالتي ؛ قد جاء لدراسة اللغة في أكسفورد ، ولغته ركيكة ، لكنه طلب مني أن أعطيه رقم سوزان ، وقال سأحاول التفاهم معها . فعلاً اتصل بها – أنا اتصلت قبل ذلك ولكنها لم ترد – فردّت على المهاتفة ، وقالت دعه يأتي بسيارة أجرة ؛ فأنا في انتظاره على أحر من الآيسكريم . :)

لا جديد ؛ سوى أني قد تأكدت بأنها الآن في المنزل ، وهذا بحد ذاته مهم جداً ؛ فإني لو ابتعدتُ عن وسط المدينة : فهذا معناه هو بقائي أمام باب منزلها إلى أن تحضر - ولو بعد يومين .

ودعت الشاب القطري ، وشكرت الأخ الكردي ، ومضيت إلى سيارة أجرة يقودها شاب باكستاني اسمه " ناصر " ؛ فأعطيته العنوان ، فقال : اركب ، بسم الله مجريها ومرساها .

ركبت في الخلف ؛ وصرت إذا ما أردت الحديث مع ناصر استخدمت المذياع الداخلي بيني وبينه ( يا ألله .. ما أحب الإنجليز للتعقيد ) !

وصلنا منزل سوزان الكائن في 3 Scott Road , Oxford.

ودعت " ناصر " وكأنه وطني ؛ إذ هو آخر العهد بمسلم ، وأوله بكافر !

توجهت للمنزل ، وطرقت الباب ؛ فإذا بسوزان التي قد تشوقت لمعرفة خلقتها وشكلها .. تفتح لي هذا الباب بنفسها ، مع ابتسامة عذبة نحوي ؛ أعقبتها سريعاً بكلمة : هاي !

ههينا لها وقلنا : هاي !

( أشعر بأني خكري إذا قلت هاي .. مع أنها تحيتهم ) ! :)

أشارت لي بيدها بأن أتبعها إلى داخل المنزل ؛ قائلةً : كمان !

سوزان ؛ سيدة إنجليزية في الحادية والخمسين من عمرها ، طولها متوسط ، مكتنزة إلى حدٍ ظاهر ( طرطبة ) ، بيضاء حمراء ( يعني وش تبي تصير ) ، شعرها بني قصير ( ولاّدي ) ، وعيناها زرقاوان ، شفاهها متقلصة ، وأسنانها الأمامية فُلج ، وجهها مقبول .. يشي ويدل أنها كانت حسناء في ربيع أيامها ( هذا كله طبعاً وأنا أغض بصري ؛ وأنقى من السحابة في جوها ؛ بلا أدنى شك أيها المغرضون ) !! :)

كانت سوزان ممرضة قد تركت التمريض إلى العمل النفعي لمصلحتها ؛ وخلاصة هذا العمل أنها تذهب - إذا ما طُلبت - إلى المنازل الأهلية ؛ فتقوم بالتمريض السريع للمحتاج منهم على أجرة خاصة تتقاضاها .

جلسنا قليلاً ؛ ثم أخذتني إلى ساحة منزلها الخلفية لتناول القهوة ، فحضرت عندئذٍ أولى الطرائف : بدأنا الحديث سويةً ، فحدثتني عن زوجها الذي سيحضر بعد قليل ، وأخذت تردد كلمة " My Husband " ؛ أي : " زوجي " !

بدأتُ أنا الفذلكة – يا شين اللقافة – وأردت سؤالها عن زوجها ؛ فقلت : " My Husband ... " !! لم أكمل هذه الجملة حتى غرقت العجوز بالضحك قائلة : ماي هزبند أنا وليس أنت ( أي زوجي وليس زوجك ) ! :) :)

لا داعي للضحك .. فالعبرة بالنتائج أيها الشامتون !! :)

مكثنا غير بعيد ، ثم حضر زوجها ، فابتسمتْ لي ( اللئيمة ) ، ثم قالت : هذا زوجي أفرايم ! ( كأنها تذكرني بالموقف المحرج ) !!

اسم " أفرايم " اسم يهودي ، ولكن ثمة مفاجأة عجيبة كانت في آخر يوم لي عند هذه العائلة ... تجيء في وقتها !

نهضت لأصافحه ، فصافحني بحرارة شديدة .. والحق أقول بعد هذا الزمن ، أن هذا الرجل كان يحوطني بحنان ٍكبير منذ تقابلنا ، ويعاملني معاملة دافئة واستثنائية ( كان يسكن معي طالب ياباني ) ؛ ولهذا أسباب عدة ؛ ستجيء – أيضاً – في حينها وأوانها .

أفرايم .. هو أيضاً في الحادية والخمسين من عمره ، بنفس طول زوجته تقريباً ، أبيض مشرب بحمرة ، عيناه عسلية ، أرنبة أنفه مرتفعة قليلاً ، شفتاه متقلصتان ، جسده رياضي ، وفي عضده الأيسر وشم كبير ، يعمل في محل بيتزا ، بمرتب يقترب من الألفي باوند ، وجنسيته ألبانية .

ربما تتساءلون : كيف بقيت هذه التفاصيل الدقيقة معي ؟ وكيف اختزنت كل هذه الذكريات البسيطة ؟

الجواب هو أن صور الزوجين لا زلت محتفظاً بها ، وأما عن بقية التفاصيل الأخرى ؛ فإن الأوليات تبقى في الذاكرة أشياء كثيرة منها ، ولذا فإنها لا تذهب بسرعة أو بساطة .

تبقى سؤال أخير : لماذا حضر أفرايم من عمله لمقابلتي ؟!

إجابة هذا في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى ..

آيــدن .

ــــــــــــــــــــــــــ

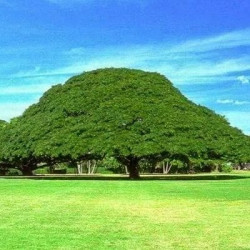

الصورة أدناه هي لمنزل سوزان ؛ في الأعلي : النافذة اليسرى غرفتي ، واليمنى هي غرفة سوزان ، فيما كان الطالب الياباني في غرفة من الجهة الأخرى .